中文域名:普格县文化艺术馆.公益

为进一步贯彻落实习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出的重要指示精神,扎实做好非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的系统性保护工作,更好的满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。2023年11月15日,普格县文化馆联合凉山州文广旅局非遗科举办了“凉山非遗保护二十年成果巡回展————走进普格”的系列活动。

(活动现场图)

凉山州全部范围内,共有国家级非遗名录20项、省级非遗名录138项、州级非遗名录341项,11名国家级、124名省级、292名州级非遗项目代表性传承人,1个国家级非遗生产性保护示范体验基地,4个省级非遗扶贫就业工坊,33个州级非遗传习体验基地和93个县(市)级非遗工坊。

(各县市非遗情况简介)

普格县已有18项非遗名录。其中省级非遗名录3项,州级非遗名录4项,县级非遗名录11项。

(陈氏气脉开关疗法)

有许多的群众自发的参与到体验当中来,亲自感受传统气脉开关疗法。参与完以后,其中一位体验者对工作人员说到:“这个感受真正好得很!原本堵塞的气脉经过非遗传承人的教学之后,一下就感觉到身体轻松了很多,等我有时间了一定要去他的非遗工坊亲自去感受感受!”

(群众正在了解非遗项目)

在现场,不仅有彝族漆器、彝族服饰、还有会理绿陶制作技艺、董氏三环一气循环术等等各项非遗名录。

(认真阅读非遗简介)

二十年的非遗保护历程,将成为我们共同见证的历史瞬间。我们为凉山州非遗保护工作取得的成就而自豪,也深感任重道远,通过展示多年以来的非遗保护工作,相信能够进一步唤起全社会对非遗保护的关注和关心,激发更多的人投身到非遗保护事业当中来,为凉山非遗保护工作的未来发展贡献力量,让我们共同领略非物质文化遗产的魅力,为构建传统文化的瑰宝之路而努力奋斗!

普格县

省级非遗名录及简介

《朵乐荷》

(吉木日哈 摄)

地处普格县的日都迪萨,是彝族火把节的发祥地。每当到农历的六月廿四左右,这里都要举行一年一度的庆祝火把节活动,如:斗牛、赛马、摔跤、选美、赛唱节歌《朵洛荷》(只限未婚的年轻女性)的活动。如今,凉山已将火把节打造成了本州文化旅游的支柱产业。在这其中,普格火把节中的节歌《朵乐荷》,因普格的日都迪萨独有,所以也成了当地旅游文化支柱产业当中的特色产业。《朵乐荷》歌共计10余首,而《朵乐荷》是这10余来首火把节歌的总称。

彝族有一句谚语,叫作“过年的三天,吃尽啥都不过分;火把节三天,玩尽啥都全在理”。为了欢度火把节,自古彝人就立下规矩:在欢度火把节的日子里,不准打冤家、不准去讨债、不准举着长矛大刀等作战武器进入欢度火把节的场子,要求人们都要怀着一种愉快的心情、亲和的情表,欢度好这个节日;在文学艺术价值方面,更显得突出。比如在《朵乐荷》歌当中那首《阿嫫妮惹》(妈妈的女儿)就是在彝族历史优秀史诗《妈妈的女儿》中“拷贝”下来的,而普格县瓦洛乡的拉清河畔就是这部优秀史诗的故乡。所以《朵乐荷》对当代彝族文化的意义和社会功能是无与伦比的。

二彝族月琴音乐

四川省凉山彝族自治州普格县,位于凉山彝族聚居区腹地,凉山彝族传统月琴音乐艺术流传全县城乡。算是在全州17个县(市)中,月琴艺术最为普及流行的县。

凉山彝族传统月琴音乐艺术的幸存,证明了彝族古老的月琴音乐艺术并没有完全消失,它以其大量的曲目,古老的乐器和自成体系的演奏法,延续着千百年来中国彝族音乐的血脉。传统月琴音乐以其悠久的音乐历史和多元的文化特征,被民族音乐界学者认为是“中国彝族音乐历史的活化石”,极具学术研究价值。而且获得国内外广大音乐爱好者及同行专家学者的赞赏。

如今,凉山彝族传统月琴音乐的传承受到外来文化和时尚潮流的冲击,正滑向失传的边缘,急需给予抢救和保护。

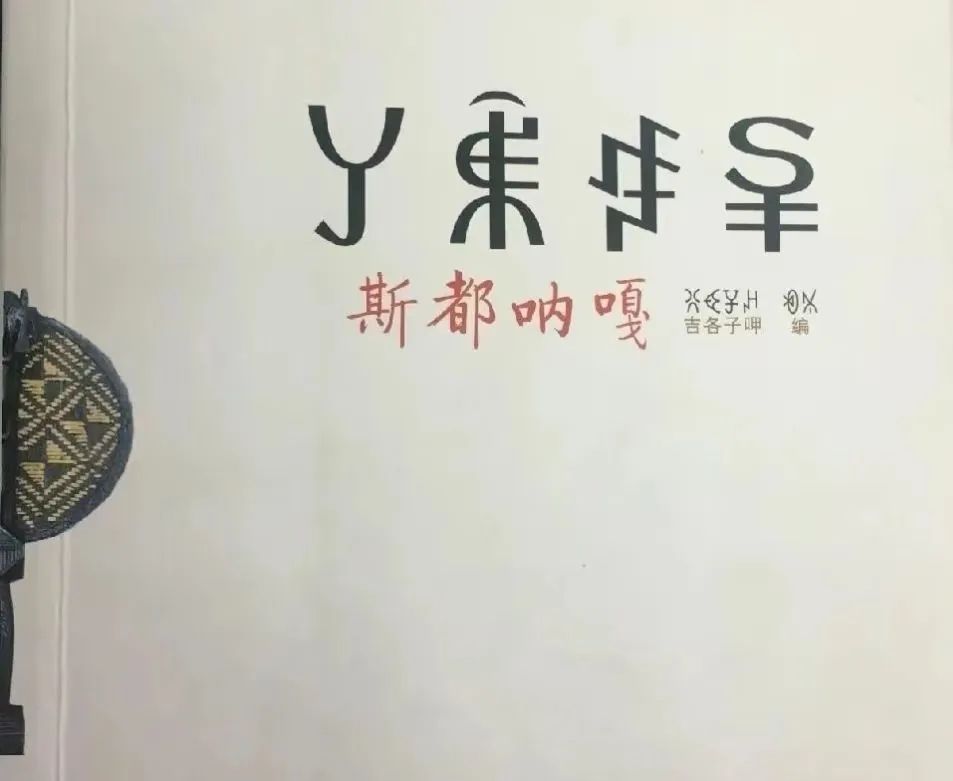

三《斯都呐嘎》

斯都呐嘎,彝语,意为丧葬说辞或丧葬经。

“斯都呐嘎”广泛流传于彝语北部方言区各地,是每个彝族老人丧葬仪式上必说的讲述生死规律、寄托哀思、追忆逝者、抚慰生者、吊唁安魂的说辞。在彝族老人葬礼上,我们都能听得到看得到“斯都呐嘎”说唱。“斯都呐嘎”是活态的口传文学,是彝族最重要的非物质文化遗产之一,是每个彝人爱听爱说爱学的一门说唱艺术。

在彝族民间文化不断走向消失的今天,为挖掘和整理彝族民间口头传统作了有益的探索,为继承和发扬彝族母语文化作出了积极的贡献。

斯都呐嘎生发于彝族丧葬的群体文化传统和文化历史中,集中体现了彝人处世、孝道、为人等方面的价值取向,可以说是彝人的思想道德,世界观的一张名片。当然,其中一些优秀传承同时是中华民族共有的值得发扬的对于加强民族团结,构建和谐社会也起到了很好的促进作用。

文字 | 沙龙

图片 | 部分来自网络

责任编辑| 黑嫫阿芝

主编 审核 | 洛尔伍沙